獣医師の情報発信

公開日:最終更新日:

【2026年最新版】獣医師国家試験の全体像と合格するためにやるべきこと

2026年に実施される第77回獣医師国家試験が少しずつ近づいてきました。いよいよ国家試験モードに入るこの時期、最新の試験情報や合格に向けた勉強法をしっかり押さえておきたいところです。

この記事では、2026年(令和8年)に行われる第77回獣医師国家試験のスケジュールや出題内容、合格ラインのほか、筆者が実際に実践した効果的な対策や勉強の進め方まで分かりやすく解説します。

これから受験を迎える方も、少し先を見据えて準備を始めたい方も、ぜひ参考にしてみてください。

目次

獣医師国家試験とは?|基本情報と出題の全体像

試験の日程

獣医師国家試験は、例年2月の2日間にわたって実施されます。

第77回獣医師国家試験は、2026年(令和8年)2月17(火)、2月18日(水)で実施される予定です。

参考)第77回獣医師国家試験の細目

合格発表は2026年(令和8年)3月11日(水)午前10時からとなっており、農林水産省ホー ムページの報道発表資料のページから確認できます。

(2025年10月発表時点)

試験の場所

| 試験地 | |

|---|---|

| 北海道 |

北海道札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 16階 会議・研修施設ACU ◎JR「札幌駅」南口 徒歩5分 ◎地下鉄「さっぽろ駅」徒歩3分 |

| 東京 | 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明

◎りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩3分 ◎ゆりかもめ 「国際展示場正門駅」 徒歩4分 ◎ゆりかもめ 「有明駅」 徒歩4分 |

| 福岡 |

福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-25 代々木ゼミナール福岡校 ◎JR「博多駅」博多口 徒歩3分 |

多くの受験生は大学ごとに同じ受験会場で試験を受けるかと思いますが、諸事情により違う会場で受ける人・既卒の人は、最寄り駅の確認やホテル予約などが必要になります。

受験会場が全国で3カ所しかなく、近場のホテルなどはすぐに埋まってしまう可能性もあるため、早めの行動をおすすめします。

時間割

| 試験日 | 試験時間 | 解答時間 | 試験内容 |

|---|---|---|---|

| 令和8年 2月17日 (火) |

10:00~12:00 | 2時間 | 学説試験問題(A) |

| 13:30~14:20 | 1時間 | 必須問題 | |

| 15:20~17:20 | 2時間 | 学説試験問題(B) | |

| 令和8年 2月18日 (水) |

10:00~12:00 | 2時間 | 実地試験問題(C) |

| 13:30~15:30 | 2時間 | 実地試験問題(D) |

2026年度の解答時間は例年通りで、必須問題が1時間、学説・実地問題はそれぞれ2時間となっています。

出題数・形式

| 区分 | 出題数 | 主な出題内容 |

|---|---|---|

| 必須 問題 |

50問 | 獣医療の基本的事項、基礎知識、衛生学、 臨床に関する基本事項など |

| 学説A | 80問 | 獣医療・獣医学の基本事項中心 |

| 学説B | 80問 | 衛生学・臨床知識から出題 |

| 実地C | 60問 | 衛生・臨床の事例問題、基本的な症例中心 |

| 実地D | 60問 | 臨床現場での対処や応用力を問う難易度高め問題 |

各試験区分はマークシート方式(5肢択一)で実施されます。

必須問題、学説試験問題A・Bは全て文章問題で、実地試験問題C・Dは画像(図・写真・表など)と文章をあわせて回答していきます。

合格率の推移

合格ラインと最近の難易度傾向

必須問題

獣医師国家試験において必須問題は、合格判定の上で非常に重要です。

仮にA~Dが満点であっても、必須問題が合格基準に1問でも足りなければ不合格となります。

筆者にも必須問題が基準に足りずに残念ながら不合格となった友人が数人います。

近年の傾向では、必須問題は70%(35問/50問)以上で合格と言われており、15問まで間違えても大丈夫と思われるかもしれません。

しかし、実際に解いてみるとわかると思いますが、意外と15問は少ないです。

解けたけれど自信がない問題や、2択までは絞れた問題なども全部含めて、15問までしか間違えてはいけないのです。

ただし、農林水産省が発表している合格判定基準(令和6年度)では「必要な補正を行った点数の70%とする」との記載があり、出題や採点調整の影響を受けることがあります。

例年、正解を選ぶことができない不適切問題や採点除外問題があり、点数が増えたり、ボーダーが下がることもあります。

必須問題は国家試験の中で2番目に受ける試験です。

もし必須問題で失敗してしまったとしても、不適切問題などにより採点基準が変わる可能性もあります。モチベーションを下げずに、その後の試験を諦めないことが大事です。

<point>

必須問題の合格基準について、予備校や受験者の中には正答率8割以上という見解をもつ人もいますが、公式基準としては7割が合格ラインと理解しておきましょう。

一般・臨床問題:6割前後が合格ライン

必須問題以外の 学説 A/B・実地 C/D 問題の総合点 に対する合格基準は、6割 が目安とされています。

具体例として、第76回試験の結果公表では、他の問題(学説・実地)について「必要な補正を行った総合点の60%」が合格基準とされています。

過去の出題数や過去問分析をみると、A/B が比較的点が取りやすく、C/D が応用的・難易度高めの問題が多い傾向があります。

しかし、中には所属していた研究室の内容が多く出るC/D問題の方が解きやすいという人もいます。

筆者自身も大学付属動物病院の研究室に所属していたということもあり、C/D問題の方が安定して点をとれていた印象です。

難化/易化した年の傾向(過去数年の例)

近年、必須問題の出題傾向や配点調整が見直され、予備校・受験生の間で必須問題が難化したとの声が聞かれます。

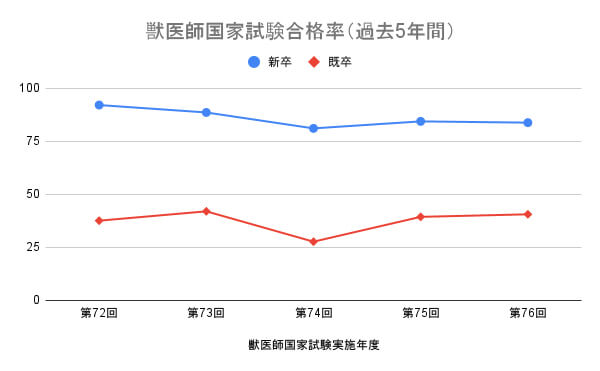

合格率が70%前後に低下した年もあり、従来90%前後だった時代と比較すると、試験のボーダーがやや厳しくなった印象を持つ人も多いようです。

また、予備校や受験者の分析では、C/D 問題で図表・写真を使った応用問題が増えており、思考力や判断力を問う出題が目立つ年が散見されます。

このような傾向を踏まえると、過去問演習だけでなく、最新の出題傾向に着目した演習を並行して行う必要があります。

国試合格者が語る!おすすめの勉強法とスケジュール

勉強を始めるタイミングと期間

受験生の多くは、6年生の春~夏に国家試験に意識を向け始めます。

大学によっては卒業論文の提出・発表時期と被ってしまうため、時間の余裕が残されたタイミングから準備を始めるのが理想です。

もちろん、普段から授業や定期試験を真面目に受けることも国家試験対策の1つです。

国家試験の科目は多岐にわたりますが、なかでも基礎科目(解剖学、生理学、感染症学など)は早めに復習を始め、忘れにくいように繰り返すことが大事です。

卒業試験を実施している大学もあるので、復習・アウトプットの場としてしっかり活用していきましょう。

多くの受験生が講義や実習・卒論と並行することが多いため、計画的に時間を配分して国家試験対策を進めていくことをおすすめします。

1日の勉強時間とスケジュール例

国家試験は長期戦です。

6年間で学んだ膨大な知識を、試験前の数か月から半年で復習し、実力をまとめて発揮することになります。

しかし、範囲が広いからといって無理なスケジュールを組み、試験前に体調を崩してしまっては、これまでの努力がすべて水の泡になってしまいます。

逆に、広い範囲をただ漫然と勉強し続けるのも、効率の面ではあまり効果的ではありません。

おすすめは、週や月ごとに学習目標を立てることです。そして、週末や月末にはその目標が達成できているかを確認する時間をつくると、学習の進捗を可視化できます。

例えば、今月の目標を感染症分野の総復習と設定した場合、今週の目標は総論のここまで、と具体的に区切ることで、何をどの程度やるべきかが明確になり、効率よく勉強を進めることができます。

以下は、大学の講義が全て終了した時期を想定した、筆者自身のスケジュール例です。

| 9:00~ 10:00 |

昨日までの復習 | 一回勉強しただけでは定着しない! |

|---|---|---|

| 10:00~ 12:00 |

まとめノート作成 | 教科書や授業の資料などをまとめる |

| 12:00~ 13:00 |

昼食・休憩 | できるだけながら勉強はしないでしっかり休む |

| 13:00~ 15:00 |

模試・過去問 | 時間配分の練習として実際の試験時間を意識する |

| 15:00~ 15:30 |

おやつ休憩 | 休憩しながら友人たちと簡単な問題を 出し合ったり情報共有など |

| 15:30~ 18:00 |

苦手つぶし | 今日解いた模試や過去問で間違えたところ 苦手な分野などを教科書に戻りながら復習 |

| 18:00~ 19:00 |

夕飯・休憩 | 気分転換に外食なども |

| 19:00~ 21:00 |

今日の復習 | まだやる気があれば今日の復習 +まとめノート作成 |

| 21:00~ | 自由時間 | 映画鑑賞やゲームなど |

スケジュールを見てわかる通り、一日中ずっと勉強していたわけではありません。

大体は私の家に集まって勉強することが多かったので、友人たちと今日はここまでと決めた目標を達成したら映画を観たりゲームをするなど、小さな息抜きをしながら勉強を進めていました。

<point>

・基礎科目は早めに対策を

・週や月ごとの小さい目標をたてる

・適度な息抜き

国家試験経験談

勉強について

獣医師国家試験の勉強をするうえで、絶対におすすめするのは誰かと一緒に勉強することです。

国家試験の勉強は長期戦であり、情報戦でもあります。

一人で勉強していたら先生や先輩、他校からの情報を得ることはできません。

それに、一人で勉強していると必ず不安になります。

正直言って、私自身も一人で勉強していたら国家試験に合格することはできなかったと思っています。

他の人よりこの分野は苦手だからまず一人で復習、などはせず周りの人にすぐ答えを聞けるぐらいの環境で勉強することをおすすめします。

誰かと話すことで気分転換になり不安感も解消され、一緒に勉強する人も教えることでさらに理解が深まります。

また、所属しているゼミによって得意分野・苦手分野が分かれるため、定期的に生徒主体でゼミ別の勉強会などをしていました。

もちろんその人それぞれの勉強スタイルもあるので、ずっと一緒に勉強する必要はありません。たまにでいいので、勉強の進捗具合や国家試験対策の情報などを共有する時間を取ってみてください。

獣医師国家試験当日

国家試験の最中で一番気になることといえば、自己採点です。

代々先輩方から「試験が終わるまで自己採点をするな」と言われてきた人も多いかと思います。

試験もまだ1日残っていますし、ここで必須問題が合格基準の7割取れなかった、などと判明してしまうとその後の試験のモチベーションに影響するので、私もやりませんでした。

ただし採点ではなく、必須問題や学説A/Bで出た問題に関しての復習はやっておきましょう。1日目で出た問題の分野が、2日目のC/D問題で再度出題されることは意外とあります。

自己採点をおすすめしないと書きましたが、試験会場では大声で答え合わせを始める人たちもいます。その答えが自分の解答と違っていると焦ってしまうかもしれません。

しかし、その人たちの答えが合っているとは限りません。

試験が全て終わるまでは自分を信じて最後まで試験を乗り切りましょう。

空き時間の余計な情報をシャットダウンするために、ノイズキャンセリングのイヤホンなどを持っていくことをおすすめします。

最後に、時間の配分についてです。

実際に模試など受けてみると分かるかと思いますが、必須問題以外の科目では意外と時間に余裕がある一方、必須問題は時間との勝負だということです。

必須問題は全部で50問あり、試験時間は60分。

単純に計算すると、1問あたりにかけられる時間はおよそ1分ちょっとしかありません。

また、全問ゆっくり見直している時間もあまりありません。

そのため、序盤で焦ってマークミスをすると、後半までずっと引きずってしまう危険があります。大事なことは、わからない問題で止まらないこと。

迷った問題は、問題用紙のほうに軽くメモを残しておき、ひとまず必ずどれかを選んでマークしておきましょう。

これで、マークシートのずれを防ぐことができ、答えを見直す際に優先的にチェックすることができます。

<point>

・一人では勉強しない!

・1日目に出題された範囲は復習

→自己採点は控える

・分からない問題を空欄にしない

→マークミスしないようにとりあえず埋めておく

出題頻度の高い科目・よく出るテーマを押さえる!

獣医師国家試験の範囲は広いですが、科目ごとに出題の偏りがあり、過去問や模試を分析すると特に毎年出題されやすい分野が存在します。

頻出科目としては、公衆衛生や衛生学(疫学、食品衛生、行政法規など)、感染症・微生物学、産業動物(家畜の疾病・予防)、臨床内科(消化器・循環器・呼吸器・代謝疾患など)、薬理学・毒性学が挙げられます。

加えて、病理学や病理診断、外科・麻酔・手術・救急、獣医法規・動物福祉・倫理も、学説問題や実地問題で繰り返し問われる重要分野です。

獣医師国家試験のように範囲が広い試験では、すべてを完璧に仕上げるのは現実的ではありません。

そのため、限られた時間の中でどの科目を得点源として伸ばし、どの科目を最低限の対策でカバーするかを見極めることが、合否を分ける大きなポイントになります。

まず、得点源にすべき科目は、出題傾向が安定しており、暗記などで努力が結果につながりやすい分野です。

例えば、感染症(ウイルスや細菌)に関して言えば範囲は広いですがほとんどが暗記になります。この記事でも前述した通り、特に基礎は早めに手を付けて得点源にしていきましょう。

公衆衛生や衛生学も法規・疫学・食品衛生といった出題範囲が比較的明確で、勉強した分だけ確実に得点を積み重ねられます。

薬理学や臨床内科も基礎知識が中心で、過去問の傾向がつかみやすいため、早めに仕上げておくと本番で安定した得点を狙えます。

一方で、苦手でも捨てにくい科目も存在します。

例えば、外科や麻酔などの臨床に関する科目は応用力を問われる難しい問題が多いですが、実地問題の配点が大きく、完全に避けるのはリスクがあります。

また、動物福祉・倫理・獣医法規といった科目は出題数こそ多くないものの、必修問題や総論的な設問に組み込まれやすいため、最低限の理解を確保しておく必要があります。

戦略的に学習を進めるなら、まずは確実に得点できる科目を中心に基礎を固め、試験直前期に捨てられない苦手科目をピンポイントで補強するのが理想です。

限られた時間を有効に使うことが、合格への最短ルートとなります。

<point>

・得意科目と苦手科目を見極める

・得点源にすべき科目:出題傾向が安定している、暗記系科目

→感染症、公衆衛生、衛生学、法規、疫学、食品衛生、薬理、臨床内科など

当日までにやっておくべきこと(直前期の対策)

試験1か月前

1か月前になったら、まずは全範囲の総復習をしていきましょう。

まとめノートやこれまでの模試や過去問の結果を見直し、苦手な分野・間違いが多かった分野を中心に復習するのが効果的です。

特に、出題頻度が高いけれど自信がない科目(例:公衆衛生・薬理・感染症など)を優先的に見直すことで、得点アップに直結します。

また、この時期は勉強の量を増やすよりも、1日の学習リズムを安定させることが大切です。

睡眠時間を削って詰め込みすぎると、体調を崩してしまうリスクがあります。

直前1週間

直前の1週間は、必須問題に集中する期間です。

ここで求められるのは、正確な知識と冷静な判断力です。

必須問題は合否に直結するため、過去問や予想問題集を使って8割以上を安定して取れる状態にしておくのが目標です。

同時に、生活リズムを試験本番に合わせて整えることも重要です。

朝の時間帯に頭が働くよう、試験当日と同じ時間に起きて勉強を始める習慣をつけましょう。

食事は消化の良いものを意識し、夜更かしは避けること。

体調を万全に保つことも立派な試験対策です。

試験前日

国家試験前日は、新しい問題を解くよりもこれまでのまとめノートを軽く見返す程度に留めましょう。

すべての分野を完璧に網羅しているなんて人はほぼいません。

焦って中途半端に詰め込むより、今ある知識を深めましょう。

また、緊張しているときはどれだけ集中しても文章の内容がまったく頭に入ってこないことがあります。

そんなときは無理に読もうとせず、教科書の図や写真をパラパラ眺めるくらいで十分です。

視覚的な情報は文章よりも記憶に残りやすく、あとで見直す時間も短縮できます。

夜は早めに休み、翌日の持ち物を整理しておきます。受験票・筆記用具・時計・軽食・飲み物・防寒具など、必要なものをリスト化しておくと安心です。

前日の夜は、自分はここまで頑張ってきたという自信を持って、穏やかに過ごすことが大切です。

リラックスできる音楽を聴いたり、軽くストレッチをしたりして、心身を落ち着けてください。

<point>

・試験1か月前:まとめノートなどで総復習、特に苦手分野を

・試験1週間前:必須問題を中心に復習

・試験前日:新しい知識を詰めようとしない!持ち物チェックを忘れずに

よくある質問(FAQ)

合格率は年々上がってる?下がってる?

途中で科目を捨てる戦略ってアリ?

ただし、国試は総合力を問うため、捨てすぎると安全マージンがなくなり危険です。特に、必須問題や高頻出科目は捨てない方が無難です。

働きながら受験できる?浪人のリスクは?

第76回新卒の合格率が83.8%であるのに対し、既卒者の合格率は約40.6%となっています。

働くのであれば、勉強した内容を現場で実際に活かせる動物病院でのアルバイトなどは復習にもなるのでおすすめです。ただし、仕事が忙しくて勉強時間が確保できないなどの状況にならないように注意しましょう。

浪人する場合は、モチベーション維持・学習習慣を1年間維持できるかが鍵です。自分で勉強のペースやモチベーションを維持するのが難しい場合は、予備校を検討するのも一つの方法です。

大学によって有利・不利はある?

実際、大学別の合格率には毎年幅があります。

【大学別】獣医師国家試験の合格率ランキング

CBT・OSCEとの関連性は?

しかし、CBT・OSCEをクリアしなければ高学年の実習を受けることができず、卒業することもできません。 今後、将来的な制度変更が議論される可能性はあるので、関連制度動向には注目しておく必要があります。

まとめ|「早く始めた人が受かる」は本当です

獣医師国家試験の合格をつかむうえで、最も大きな違いを生むのはいつから動き出すかと、どのような勉強計画をたてるかです。

早い段階から計画的に取り組んだ人ほど、自分の弱点を把握して修正する時間が十分に取れますし、精神的な余裕をもって直前期を迎えることができます。

もちろん6年生だけでなく、1~5年生に関しても普段の授業からまとめノートを作ったり、定期テストの復習をしっかりすることで、国家試験へ向けた準備に繋がります。

また、国家試験は膨大な知識を幅広く問われるため、すべてを一人で完璧にカバーするのは正直難しいのが現実です。

友人や同級生と勉強会を開いたり、予備校・オンライン講座を活用したりして、他者と情報を共有することが合格への近道になります。

人と話すことで理解が深まり、モチベーションも維持しやすくなります。

特に長期戦になる直前期は、孤立せず、仲間と支え合いながら進めることが大切です。

さらに、模試や過去問演習を通じて自分の得点傾向を分析し、どの科目で安定点を取れるかを把握することはどんな試験を受けるうえでも非常に重要です。

得点源となる得意科目を中心に戦略的に学習を進め、応用問題や苦手分野は徐々に克服していきましょう。この積み重ねが、合格への最短ルートです。

一番大事なことは焦らないことです。

日々の努力を積み上げた先に、自信を持って試験当日を迎えられる自分がいます。

国家試験対策をできるだけ早く開始し、仲間とともに学び、計画的に進めていくことが、合格への確実な第一歩です。