獣医師の資格

公開日:最終更新日:

「世界に通用する麻酔科専門医を目指して」―二国間の資格取得に挑む獣医師のキャリアとは?

ペットの高齢化と獣医療の進歩により、麻酔の専門性が求められるようになっています。

本記事では、日本とアメリカで麻酔科専門医を目指す獣医師・けいこさん(仮名)の歩みを紹介。

学生時代に麻酔分野に惹かれ、大学院や研修医、助教を経て渡米。現在は米国での専門医資格取得に挑戦中です。

アメリカで体験した教育体制やチーム医療の文化に触れつつ、挑戦を続ける姿勢と「学びを次世代につなぐ」信念を大切にされています。

目次

なぜ今、麻酔の専門性が求められているのか

昨今、ペットの寿命がのびており、いわゆる「高齢化」が進んでいます。

その要因には、ごはんの質の向上や高度獣医療の発展などがあげられています。

もちろんオーナー様の意識の変化も大きく関係していると思われます。

昔はただの「動物」だったペットが今では「家族」の一員として人々と生活をともにしていることから、やはり家族のためにどうにかしてあげたい、という気持ちがペットの寿命の延長にも影響しているのではないかと思います。

そのような状況のなかで、寿命が伸びたからこそ向き合わなければならない病気も増えてきました。

さらに獣医療の発展、特に外科技術の進歩が今までは諦めていた外科疾患の治療を可能にしています。

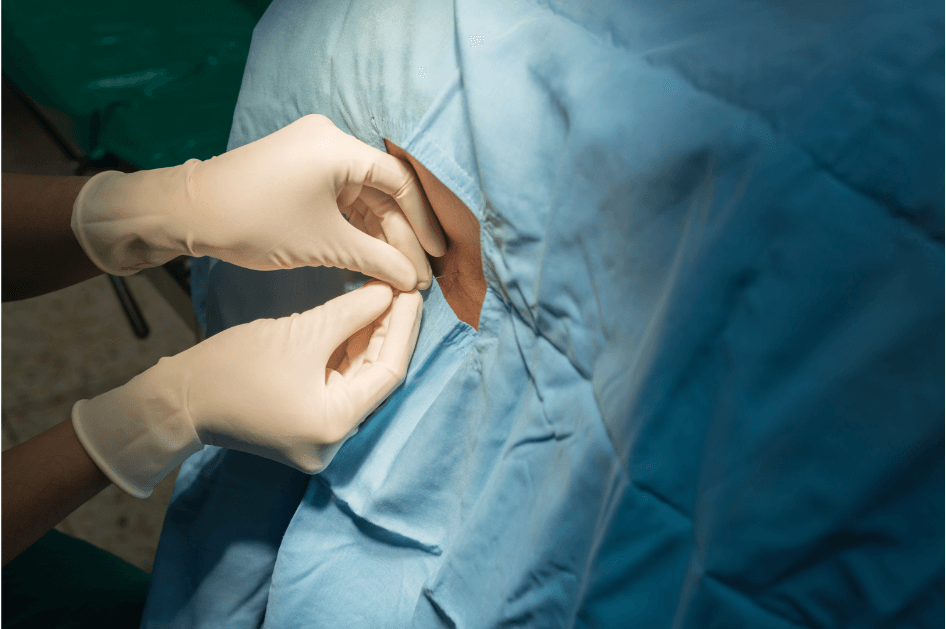

しかし、高齢動物は若齢動物に比べると、基礎疾患を持っていたり、麻酔のリスクが必然的に高くなります。

実際に、ASA-PS分類(American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System)という麻酔のリスク判定の指標では「高齢である」こともリスクを上昇させる要因の一つになっています。

高齢、そして基礎疾患のある動物への麻酔はリスクが伴います。

誰しもが麻酔のリスクや怖さを認識しているにも関わらず、麻酔をどのように実施したらいいのか、エビデンスではなく経験に基づく麻酔を実施していたり、麻酔の知識がないまま麻酔をかけていたりと、戸惑う獣医師が多くいます。

そのため麻酔事故が起きてしまい最悪のシナリオを引き起こしてしまう可能性も十分にあります。

このようなリスクがある患者への麻酔管理においては、しっかりとした専門知識を持った専門獣医師もしくはしっかり麻酔を勉強している獣医師の役割が重要になってきます。

このことが麻酔リスクを下げ回避することになり、患者さんのQOLの向上につながっていきます。

ここ数年専門性を持った獣医師が増えてきています。

通常の獣医師とどう違うのか、「専門医」になるためには何が必要なのか等、今後のキャリア形成として参考になるロールモデルとして、麻酔専門医を目指す獣医師にインタービューを実施しました。

プロフィール紹介

けいこ(仮名)といいます。卒業大学は日本獣医生命科学大学を卒業しました。

卒業後一般の動物病院に就職し、学生のころから麻酔に興味があったので、恩師にも相談し働きながら社会人大学院生(酪農学園大学)をしていました。

専攻はもちろん麻酔です。その後お恥ずかしい話ですが、やはり働きながら社会人大学院生をするのは大変で4年で修了できず、思い切って北海道に引っ越しました。

そして、麻酔科の研修医を2年間行い、大学院を無事修了することができました。

本当は大学院修了後すぐ渡米を考えていたのですが、コロナ下で渡米できず、当時は見通しがたたなかったため、たまたま助教のポジションがあったので教授のすすめもあり、3年間助教として診療だけでなく学生教育にも携わりました。

しかし、自分の夢である「麻酔の専門医」を諦めきれず、ちょうど渡米のチャンスもあったので思い切って渡米しました。

現在はWashigton State UniversityでResearch Fellowとして宮本陽子先生(内科専門医)のラボに所属しています。

アメリカの獣医師免許を取得していないのと、臨床で働く資格がないので、実際に臨床で働くことはできませんが、先生方のご厚意でボランティアとして週1回麻酔科で診療のお手伝いおよび勉強させていただいています。

獣医麻酔科専門医を目指したきっかけ

麻酔分野に興味を持ったきっかけは何でしたか?

麻酔に興味を持ったのは、実は獣医学生3年生の時です。今でもそのきっかけを覚えています。

3年生の時に特別授業として、アメリカ麻酔専門医を取得された日本人の先生が講演してくださいました。その時の私は正直獣医になることが夢だったので、将来どのような獣医師になりたいかわかりませんでした。シャチが大好きだったので水族館やaquatic animalsとくに海生哺乳類に関わる仕事がしたいな~と漠然と思っていたのを覚えています。

正直先生がどんなお話をされたか覚えていないのですが、すごい雷に打たれたような、自分の中で「これだ!」と思ったのを今もとても鮮明に覚えています。この時、アメリカの麻酔の専門医になって海生哺乳類にかかわろう、と獣医師になってからのキャリアをこの時に決めました。

一般臨床との違いや、やりがいと難しさは?

私は一般診療にも6年間ほど携わっていましたが、やはり大きいのは「オーナーさん」と関わることがないということです。

正直にいえば、麻酔だけを専門にはじめて一番に感じたことは、「すっごい楽!」ということと、オーナー様との会話はとても楽しかったのですが、やはりすこしプレッシャーを感じていたんだなと気づきました。

ただ、逆に麻酔は動物しか見えないので、どうしてもオーナー様がいることを忘れがちになりますが、私はどの子にも家族がいて、かえってくるのを待ってる人たちがいるんだというのを常に忘れないように心がけています。

難しさとは違うかもしれませんが、私はいつも「生きてオペ室から出すこと」を信念に麻酔をかけています。麻酔はリアルタイムで生と死が隣り合わせになる特殊な状況だと思っています。

もちろん麻酔中の判断や対応も必要なのですが、私個人としては、麻酔は「麻酔前」が一番大切で、患者さんの現状を把握し、どのような状況がオペ中におこるか予測し、必要なものを準備して、いくつもシナリオとその解決策を何通りも準備しておくことが重要で、これが麻酔の面白さの醍醐味でもあり、難しさでもあるのかなと思っています。

とても地味ですが、いつも難解なパズルを解くような気持ちになります。私は考えることがもともととても好きなので、このような行程に面白さを感じています。

専門医取得を決めたときの周囲の反応や支援はありましたか?

家族に反対されたことはまったくありません。

むしろ、なにか自分の中で一番になれるものをみつけなさい、この人に聞いたらこたえてくれると周りが言うような何かをみつけなさい、といわれていたので、背中を押してくれました。本当にいつも感謝しています。

特に安定した仕事を辞めてアメリカに行く選択をしたときはより家族のありがたみを感じましたし、それが自分の原動力にもなっています。

アメリカでの研修と、米国専門医を目指す理由

なぜアメリカでさらに資格を取ろうと考えたのですか?

もともと自分の夢だったから、というのが大きな理由です。

あとは、「専門医」をとれば「一獣医師」ではなく、スペシャリストなので自分の意見や考えを聞いてくれると感じたからです。特に私は専門医取得後、海生動物に関わっていきたいと思っているので、そのフィールドで自分の立ち位置を確保するにはやはり「肩書」は必要だと感じています。そのために専門医取得はとても私にとっては意味があることだと思っています。

米国の専門医制度の仕組み(ResidencyやDiplomateなど)について教えてください

とても簡単な説明になってしまいますが、米国の専門医を取得するためには、まずはResidentになって希望の科が定める「Residency program」というものに入らなければなりません。

ここが最大の難関でもあります。

「Veterinary Internship &Residency Matching Program(VIRMP)」というMatching programでprogramの募集が冬に始まります。

ここで、自分の希望の科にapplyを行い、お互いmatchすればResidency programに入ることができます。もちろんほとんどのプログラムはこのmatching programを通していますが、中には大学や病院独自で募集をかけることもあるので、人脈作りも大切だと感じます。

matchingがうまくいくと、多少科によって違いはありますが、基本的には3年間のprogramが組まれており、この間に麻酔科であれば麻酔にかかわる勉強を行います。

麻酔専門医からの指導をうけて、座学はもちろんですが、様々な麻酔症例、例えば心循環系の麻酔、大動物の麻酔など決められたケースロード(専門医試験を受けるために決められた症例数をこなします)を実際に自分で実施します。

さらに、「研究」も専門医の柱の一つになるので、3年間の間に研究も行い論文を投稿しなければなりません。また、「教育」も専門医の大きな柱ですので、学生への指導も行います。

このプログラムを無事終えてはじめて専門医試験を受けることができます。そして専門医試験に合格すると「専門医」として働くことができます。

英語や文化の壁、臨床現場で感じる違いなどは?

これはまず科によって違うと思いますので、麻酔科について言及させていただきます。

まず麻酔科は他の科と違って、オーナーさんと直接コミュニケーションをとる科ではありません。

そのため英語も他の科と比較して高いレベルが求められてはいませんが、どの科とも関わる科ではあるため、コミュニケーションをしっかりとれるだけの英語力は絶対必要です。

例えば、術中に緊急事態が起こった際に外科の先生としっかりコミュニケーションをとらなければいけないですし、こちらの意見を述べなければいけません。

なので、英語はやはりもちろん重要ですし、必須です(私もまだまだ勉強中なので偉そうなことはいえませんが…)。

麻酔を勉強されている先生であれば、正直技術や知識はそんなに日本と変わりません。ただ日本では認可されていない薬はあるので、それらの知識については勉強が必要かと思います。

そして、大きく違うのは学生さんとの関わり方です。

日本でももちろん教育病院もかねている大学病院では学生さんが診療に参加していますが、アメリカではよりコミットしています。

特に麻酔科は基本的に学生さんがメインで麻酔を実施します。そしてこれも日本と違う点ですが、「テクニシャン」いわゆる日本でいう動物看護師さんが麻酔科ではメインで診療を動かしています。学生さんとテクニシャンがチームとなって一つの麻酔案件にとりくみます。

学生さんは、挿管、静脈ラインの確保など手を実際に動かして、麻酔中に何かあった場合もテクニシャンと一緒に考えてどうしたらいいか相談します。

症例がたとえ難しい患者さんであってもです。

逆に麻酔の専門医(獣医師)は、ラウンドといって座学を担当したり、麻酔プロトコルを学生と相談して決めたり、麻酔中のところを回って確認したり、と役割がはっきり分かれています。

実際に手を動かすことはほとんどありません。

海外で感じた、日本の臨床現場との違い

症例の扱い方、麻酔計画の立て方で大きく異なると感じた点は?

これは上記ですでに述べましたが、やはり学生さんとの関わり方とテクニシャンの存在です。

テクニシャンの方たちの技術と知識は本当にすばらしく、動脈ラインや神経ブロックも実施したりします。

また、個人的にはアメリカには「ほめてのばす」という文化があるのかなと感じます。

学生さんへの教育をみると、否定したりネガティブな言葉を基本使っているのをあまりみかけたことがありません。

そして、動物に対してはやはり「家族」や「人」と同様に考えている印象を強くうけます。

無理やり物理的に抑えることはまったくせず、鎮静をしたり、ピーナッツバターやチーズをあげながら嫌な処置を行っていたり、とても動物に対しての愛情や動物の福祉・権利を尊重しているのを感じます。

医療チーム内での麻酔科医の立ち位置や役割の違いはありますか?

日本と比較してあまり大きな違いはないように感じます。

ただ、日本では残念ながら麻酔科の立ち位置が場所によっては低いと感じることもありますが、アメリカ(大学病院では)では、どこでもしっかり立ち位置は確立されているように感じます。

やはりアメリカでも麻酔科はすべての科に関わる特殊な科ですので、患者さんについて意見を求められたり、相談されたりする姿をみます。

学ぶべきと思った海外の麻酔スタンダードは?

個人的には、テクニシャン(動物看護師さん)の役割です。

日本でももっと積極的に動物看護師さんが臨床に関われる状況だといいな、と感じます。

特に麻酔科はテクニシャンの方々が診療を回しているので、とても重要な役割です。

日本でも動物看護師は国家資格になりましたし、一次動物病院では動物看護師さんたちが麻酔をかけていることが多いと思います。

また優秀でやる気のある方も多くいらっしゃいますので、より専門性をもった動物看護師さんの育成を今後課題にしてもいいのではないかと思っています。

キャリア形成において大切にしていること

キャリアを通して大切にしている価値観は何ですか?

大切にしている価値観というとおおげさですが、自分の知識や経験は次につなげてこそ意味があると思っています。

自分の知識や経験をどんどん磨いていくのはもちろん大切ですし、キャリアを築くのも大切ではありますが、常に「自分」だけという考えはもたないようにしています。

今はまだ私自身も学ぶ立場ですが、「自分だけできればいい」「自分だけわかればいい」という考えはあまりよくないと個人的には思っていて、次の世代に伝えることまでが重要だと感じています。

獣医師として“専門性を磨く”ことの意義をどう考えていますか?

とてもシンプルに言ってしまえば、個人的には「自己満」です。

これは人によって違ってくるとおもいますが、私は性格上一度自分で決めたことを最後までやらないと気が済まないですし、やるならとことん最後まで、と思っているので、大きな大義名分は正直ありません。

ただ、専門性を磨くということは、自分の興味あること・好きなことをとことん突き詰められる、ということだと思います。

若手獣医師に伝えたい、キャリア選択のアドバイスは?

私は典型的なロールモデルではないので、素敵なことは一切言えないですし、ありきたりですが、どんな理由があるにしろ「後悔しない」選択をすべきだと思います。

常にどんな道をとったとしても自分の選択は正しいと思います。

それは忘れないでほしいなと個人的には思います。

私の夢は実はいろんな要因にことあるごとに邪魔されています。

そしてそのたびに自分の夢が遠のいていきました。

でも人生にはタイミングがあるので、やっと自分の番が回ってきたのかなと思っています。

もちろん、自分の気持ちだけでキャリアを選択するのが難しい場合があります。

でも、それも含めて自分の選択なので、焦らず、そしてタイミングとチャンスを逃さず、そしてかつ自分で行動しなければ得られないものでもあるので、もし迷った時は思うままに行動してみてください。

今後のビジョンと、日本の獣医療への思い

米国専門医取得後の将来像は?

正直にいうと白紙です。

ただ、海生動物には関わっていきたいと思っているので、生涯かけてまだ具体的なものはないですが、この分野を自分のライフワークにしたいと考えています。

そして海生動物の麻酔・外科チームを作れたらいいな~と思っています。

海外で学んだ麻酔管理をどう日本に還元したいと考えていますか?

これは上記とかぶってしまいますが、日本で海生動物専門麻酔・外科チームを作ってみたいなと漠然と思っています。

まだまだ海生動物への麻酔は発展途上ですし、水族館という特殊な環境もあいまって、なかなか現状では教育・協力体制が整っていないと感じます。

ですので、チームを作って要請があれば集まり、水族館のスタッフともしっかりチームを組んで、麻酔のサポートや教育に携わっていきたいと考えています。

今後の獣医療の中で、麻酔科医の役割はどう変わると思いますか?

正直なことを言えば、麻酔科医の役割が今と比べて大きく変わるとは思いません。

むしろ変わらなくていいのかな、と個人的には思っています。

もちろんもっと、麻酔科専門の看護師さんの育成・教育、獣医師への麻酔学の認知などはまだまだすべきだと思いますが、麻酔科医は「縁の下の力持ち」なので、誰かに感謝されるわけでもなく、その努力を知られるわけでもなく、地味な科です。

獣医療はチーム医療だと私は思っていますので、麻酔科は表に出る科ではないですが、今後も麻酔科医は「いないと困る」役割であればと思っています。

まとめ|挑戦を続けることの価値

安定した環境は心地いいですし、変化を選択することは大きなリスクも伴います。

もちろん私も思い切って夢に挑戦するためにアメリカに行くことを決めた時、安定した職業(当時は大学教員でした)を捨てて行く価値があるのか、と言われたこともあります。

私自身も何しているんだろう、と思ったこともあります。

さらに、アメリカでの私と日本での私とのギャップに心がしんどくなったこともありましたが、後悔はしていません。

個人的には常に学び続けることが大切だと思っています。

それに伴って自分に合う場所や環境も変わってくるはずです。ですので、そのタイミングが来た時にはどうぞ恐れずに飛び込んでみてください。

もちろん、それが吉と出るか凶とでるかは自分次第です。

そしてどうぞ自分の選択を大切にしてください。

どんな理由で選んだ選択でも、どんな結果でも、自分の選んだ道が正解だと信じてあげてください。そして、将来どうしたらいいかわからず、悩んでいる方もいると思います。

その時はどうぞ周りと比較せず、焦らないでください。必ずタイミングとチャンスはやってきます。それはひとそれぞれ違うので、私のように早くからやりたいことが見つかる場合もありますし、色々な経験をしてから気づくこともあると思います。

背伸びをしたり、急いだりするとやはり疲れてしまいますし、私もずいぶん遠回りしましたが、これが自分のタイミングだったと思っています。

専門医はあくまで一つのキャリアです。これがすべてではないですし、偉いわけでもありません。

ただもし好きなものがあって極めたいのであれば、専門医は一つの目標になるのではないかと思いますし、自信を持ってオーナーさんや患者さんと接することができるようになるのは確かだと思います。

それが獣医療の発展そして動物たちとその家族にいい影響を与えるのは間違いないと思います。

私もまだスタート地点に立っていません。

これからが自分の人生の第2章だと思っています。

まだ幕は開いていないですが舞台には立てたと思っていますし、私にとっては大きな一歩です。

まだアメリカで何者でもない私ではありますが、これから「何者」になれるように今後も頑張って行きたいと思います。